「誰かの勇気に寄り添い支えられる人になりたい」純粋な想いが込み上げてきました!

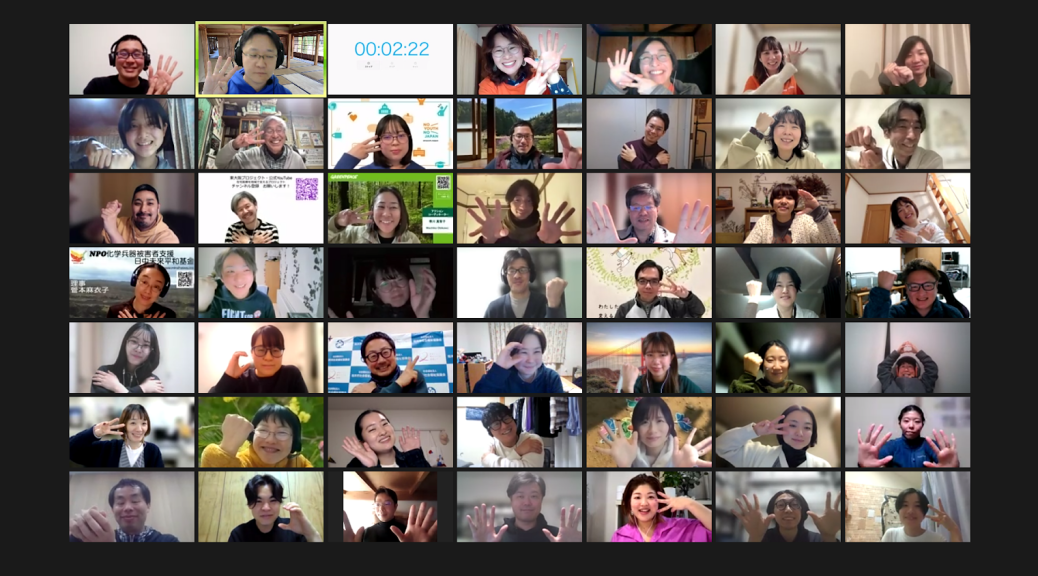

2024年2月24日(土)、25日(日)の2日間、オンライン開催で10回目の節目を迎える「コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ(以下、COWS)」の開催レポートをお伝えします。タイトルと各見出しの言葉は、参加者からワークショップ後のアンケートに寄せられたものです。

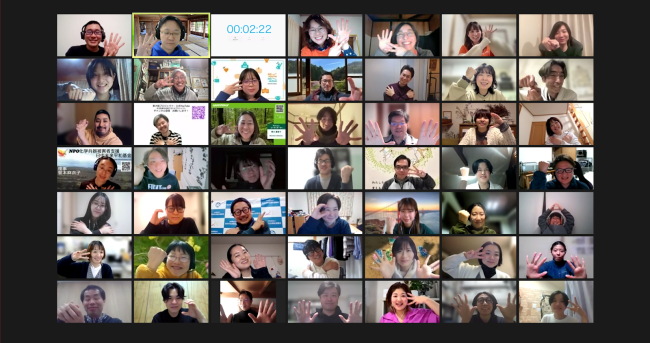

市民団体、各種法人・組合、教育・医療機関など、異なる背景を持つ様々な地域にお住まいの参加者36名と運営スタッフ21名が、コミュニティ・オーガナイジング(以下、CO)を学びました。

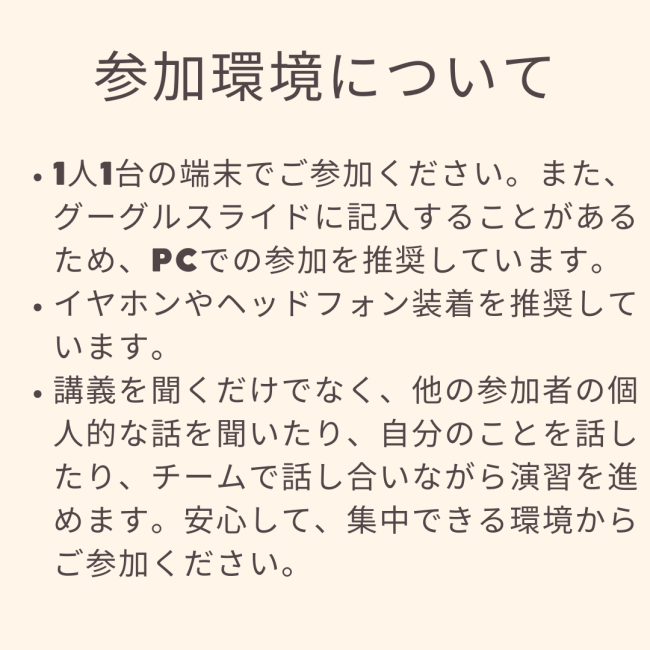

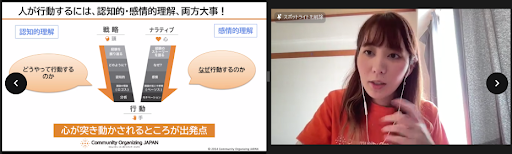

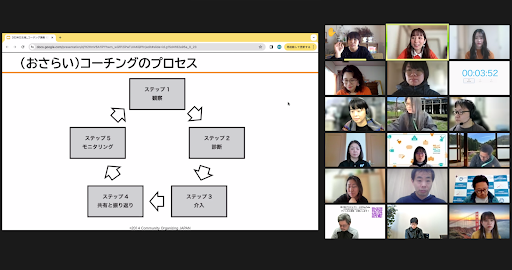

事前課題に取り組み、緊張した面持ちで当日を迎えた皆さんでしたが、講師の「私も緊張しています」の発言に、参加者からの暖かいリアクションで場が和みます。「まず自転車に乗ってみよう!」の声かけとともに、コーチング、パブリック・ナラティブ/ストーリー・オブ・セルフ、関係構築、チーム構築、戦略、ストーリー・オブ・アス・ナウ&リンキングの各モジュール(単元)を、講義→見本→演習→振り返りのプロセスを繰り返しながら学んでいきました。参加者からの声を交え、順に振り返っていきます。

コーチングを受けてみて、これが欲しかったんだ、と気付いた

1日目はコーチング、パブリック・ナラティブとストーリー・オブ・セルフ、関係構築、リーダーシップチームの構築を学びました。

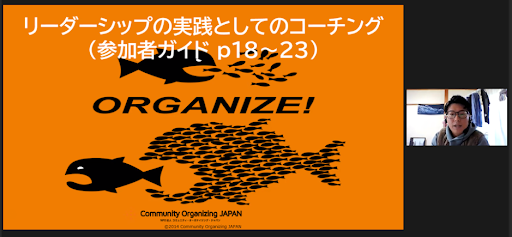

「コーチング」は相手が直面する困難に対して質問と言い換えをしながら、心・手・頭のどこに課題があるかを探り、その人自身の中から解決策を引き出します。初めての演習で参加者からは「具体的にいつ?何?と質問されることで、相手から受け入れられていると思った」「団体に持ち帰り新しいスタッフに教えていきたい」などと、気付きが得られた様子でした。

「ストーリー・オブ・セルフ」では、困難な状況から今の取り組みへとつながる希望を感じた瞬間を一人一人がグループで語りました。

「スタッフが先に語り開示をしていることで、参加者も開示しやすい環境だった」「淡々と語る自分が、感情を入れるよう意識したことで、人の心を揺り動かすような話になった」「旧友や家族に話して、自分自身の価値観を振り返っていきたい」と振り返る声がありました。

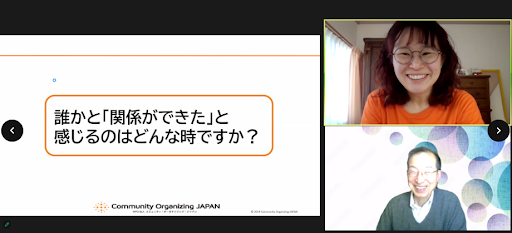

「関係構築」は1対1で「なぜ?」を中心に質問をすることで、お互いが大切にしている事(価値観)を共有し、持っている関心や持っている力(資源)を交換して何ができるかを探っていきました。

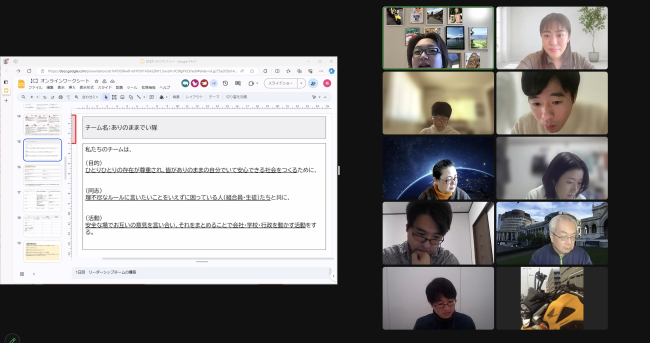

「リーダーシップチームの構築」ではチームとなり共有目的を一文にまとめました。参加者は地域も活動も様々なため、それぞれが考える目的・同志・活動に重なり合う部分を見出していくのが難しい演習ですが、その後の戦略・戦術を目に見えるほど具体的なものにするための踏ん張りどころです。

全チームが演習の最後までやり切り、「Rainbow Power🌈」「Harmony Harvest(HH)」「インパクト8」「チーム 名護やかん!」「みんなE(いいー)」「クローズアップ👀自分があるカメレオン」という6つのチームが生まれました。他チームの参加者が思わずやってみたくなるようなチャント(掛け声や手振り)も決まり、「意外と盛り上がって、人を巻き込めることを実感」と振り返る参加者に👍リアクションが溢れていました。

1日目の振り返りでは、前向きな感想が多く寄せられました。

・とても楽しかった。かっこつけなくていいと感じた。セルフで大事にしていることに気づき、お互いの価値観に気づけたから関係性ができ、チームができることを体感できた。

・未完成でも話してみましょうというのが、参加しやすさにつながり、良かった。

・オンラインには善し悪しや好みもあると思うが、先入観をあまり持たずに話せる気がして集中できた。

進め方に関しても、「発言していない人に配慮できたらよかった」の意見には、「どうしたら均等に発言できるだろう?」「例えば誰々さん、どうですか?とチャットを送ってみる」などと、場を良くする提案が交わされ、翌日も全体の場やチーム演習で意識されていました。

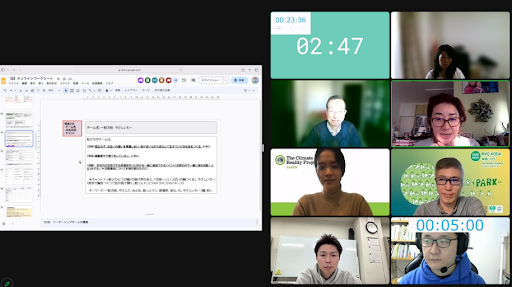

2日目は、画面上の表情が柔らかくなった皆さん。前日の振り返りをした後に、戦略Ⅰ・戦略Ⅱ・リンキング(パブリック・ナラティブ)について学びました。

「戦略Ⅰ」は同志がどんな困難に直面しているかを日常で呟いている程に絞り込み、「なぜ解決できなかったの?」「解決には何が必要?」など、同志の目線を意識して考え、達成したい戦略的ゴールを決めます。「追い込まれて必死だった」と本音がこぼれる参加者も。

後半は、関係者マップでキャンペーンに関わる個人を明らかにしてく楽しい時間です。チームとして取り組むことに決めた課題に普段の生活では関わらないメンバーも、身の周りにいる同様の困難に直面する同志を想定し、付箋に見立てた枠に書き込みました。それを元にパワー(問題解決に関わる人たちの力関係)を分析し、最終的に「私たちは(大ゴール)を成し遂げるために(誰)をオーガナイズし、(方法)することで、(いつまでに)(結果)(戦略的ゴール)を達成します」と一文にしていきました。

「戦略Ⅱ」は、実現に向けた具体的な戦術を考えます。戦略的ゴールから逆算をしてタイムラインに落としていくことで、3つのピークで何をすべきかが見えてきます。前の演習に立ち返り発言してくれる参加者に、他のメンバーが新たに気付きを得る一面もありました。「”この人がこんな資源を持ってるのか”と見えた時は、組織の多様性の重要性をひしひしと感じました」と学びの声もあり、演習の終わりには、全体の場で発表しあいました。

「リンキング」では、モデルとして語ったコーチのパブリックナラティブに心を動かされ、頷くなどのリアクションで共感を伝えあう参加者たち。具体的な行動を取りたくなったところで、チームごとに一人ひとりがストーリー・オブ・セルフ/アス/ナウを語り、全てのモジュールを終えました。

こんなにも沢山自分の為だけじゃ無く、みんなの為に動こうとされている方がいる事にも驚きました!

2日間の振り返りの時間とワークショップ後のアンケートには、

・初めましてで所属・価値観・関心が違う中で、自分の想いを言語化することの難しさ、皆が聞いてくれることのありがたさを感じた。

・いろいろな気持ちや記憶が呼び起こされた。

・参加者同士やスタッフの応援する雰囲気がとても暖かかった。

・マクロ・ミクロの両視点から大きな学びとなった。

・発足したてのプロジェクトで活かしたい。時間がない中でベストを尽くすことの大切さを感じた。皆さんと会えたのが一番の収穫!

と充実した感想が寄せられました。

2日間を走り抜けた皆さん、本当にお疲れ様でした。まずは自転車に乗ってみた経験を、ご自身の活動で実践して頂けると幸いです。ワークショップ後の活用サポートやボランティアとしての関わりを希望される方も多く、今後の学びや実践の場でともに進んでいけることを願っています。ありがとうございました。

レポート:勝又みさ都(コーチ)