COJでWSチームのリーダーをしております山本佑輔と申します。NLは初登場?で文章ながら緊張しております。

COJの2期目も3月末で終わろうとしています。本当に1年間があっという間で驚くばかりです。

昨年度と比べて今年度の事業の大きな特徴はコミュニティ・オーガナイジングの実践及び実践支援に力を入れたことだと思います。その集大成が、既にご案内しております3月27日の「オーガナイザー祭り」になります。昨年度のCOJの事業はほぼワークショップのみであり、今年度は我々のビジョン・ミッションを実現するために、大きなチャレンジをした1年でした。

一方でワークショップは昨年度ほどの回数を提供はできませんでしたが、別の意味で着実な手応えを感じた事業でもあります。

1月末には関西で初のフルWSを京都の同志社大学で行うことができ、来年度に向けて受講してくださった皆さんでの自主的な取組みが関西で広がっていきそうです。まさに「スノーフレーク」とはこの事だと思います。テキストである「参加者ガイド」は改訂・改良を継続し10版を重ねるに至りました。

また何より実践及び実践支援を組織として取組むことで、間違いなくWSのクオリティもあがっていると、手前味噌でありますが思っております。まずは参加者としてWSを体験してくださった方が、次にコーチにチャレンジするという循環も確立・定着しつつあります。

3月5日、6日に開催しました第4回一般WSは本番の1ヶ月前に満席になり、受講の希望を頂いていたにも関わらずご参加頂くことが叶わなかった方が多数いらしたことはうれしい悲鳴でもあり、次年度に向けての課題・反省点になりました。本当に必要としている皆さんに、このメソッドを届ける努力をしていかなくてはならいと、責任をかみ締めています。

社会からのニーズにしっかりと応え、一人でも多くの皆さんに学びの機会を提供していきたいと考えております。そしてCOJは理論と実践のバランスを重視しつつ、今後もメンバー一同、頑張る所存です。

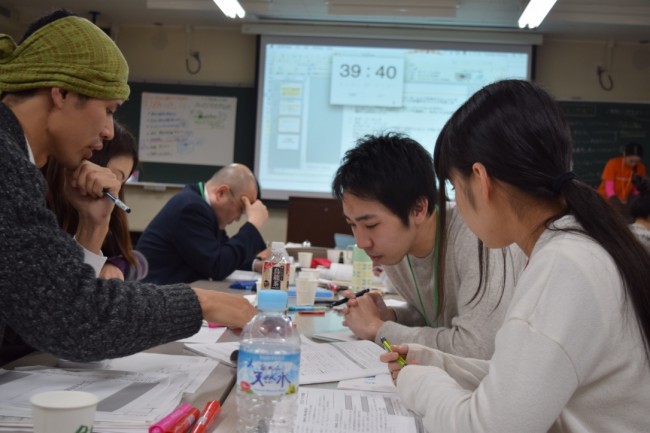

参加者は子どもの自然体験活動を指導するボランティアや山形県の地域おこし協力隊隊員、子どもの放課後居場所つくりに関する活動をするNPOスタッフ等、一言で「子ども・若者育成支援」といってもその活動の内容は多岐に渡ります。最初はその多様性から会場内が一体となるようなパブリック・ナラティブを行うのは無理なのではないかといった不安が一部の参加者から伝わってくることもありましたが、ストーリー・オブ・セルフ、アス、ナウを班に分かれて順に追っていきコーチングを重ねるたびに、私たちは子ども・若者に安心感を持って生き生きと成長して欲しいといったアツい想いがあるのだという共通認識を私たちの中から見出すことができました。最後に行ったパブリック・ナラティブではより参加者一人ひとりの感情に届くような、そしてなによりも会場全体に希望の光が指すようなストーリーが次々に生まれていく瞬間に立ち会うことができました。これは参加者が個々に自分を見つめ直し、心の情景を粒さに描写するために言葉を探し、そして一貫したストーリーとして繋いでいくといった丹念な作業を真摯に行った結果であったと思います。

参加者は子どもの自然体験活動を指導するボランティアや山形県の地域おこし協力隊隊員、子どもの放課後居場所つくりに関する活動をするNPOスタッフ等、一言で「子ども・若者育成支援」といってもその活動の内容は多岐に渡ります。最初はその多様性から会場内が一体となるようなパブリック・ナラティブを行うのは無理なのではないかといった不安が一部の参加者から伝わってくることもありましたが、ストーリー・オブ・セルフ、アス、ナウを班に分かれて順に追っていきコーチングを重ねるたびに、私たちは子ども・若者に安心感を持って生き生きと成長して欲しいといったアツい想いがあるのだという共通認識を私たちの中から見出すことができました。最後に行ったパブリック・ナラティブではより参加者一人ひとりの感情に届くような、そしてなによりも会場全体に希望の光が指すようなストーリーが次々に生まれていく瞬間に立ち会うことができました。これは参加者が個々に自分を見つめ直し、心の情景を粒さに描写するために言葉を探し、そして一貫したストーリーとして繋いでいくといった丹念な作業を真摯に行った結果であったと思います。