新年あけましておめでとうございます。皆様が心安らかな新年を迎えられていらっしゃいますよう。

昨年、COJは新たな挑戦「コミュニティオーガナイジングを実践を進める」ことに取り組みました。ワークショップの内容や事後のフォローアップを工夫したり、既存の組織にCOを導入したり、実践する個人をコーチングする仕組み作りをしました。その成果が少しずつでており、3月27日(日)にオーガナイザー・ギャザリング(次の記事参照)で皆様と共有させて頂きたいと考えております。

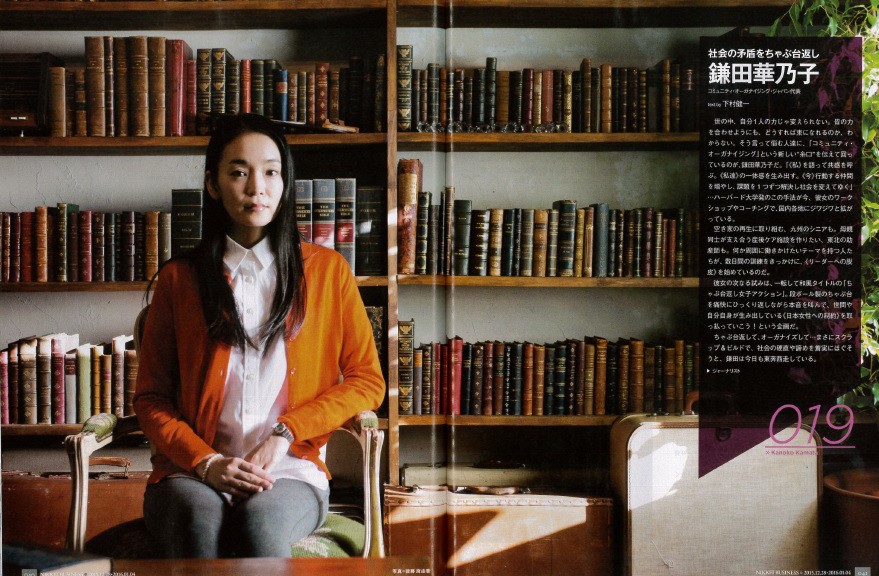

年末にまた違った一つの形で表れました。別途号外で連絡させて頂きましたが、日経ビジネスの「次代を創る100人」にCOJを代表して私が選ばれたことです。大変光栄なことですが、メディアに取り上げられると、どうしても1人の人間にスポットライトを当てがちです。でも、どんな活動も1人の力では成し遂げられません。今回100人に選ばれたのは、まぎれもなく、COJの活動に密に関わってくれた運営メンバーのお陰です。

COへの深い理解と愛でCOJを陰ながら支えてくれている最初からの同志、室田信一さん。

自分のもつ人脈と資源を惜しみなくCOJにいつも投下してくれる、池本修悟さん。

事務局長として法人としての基盤と信用をしっかり支え、メンバーを安心させてくれる、林大介さん。

人がやりたがらない調整や雑務もこなし、チームリーダーも務める山本佑輔さん。

実践応援の方法がわからない不確実な状況に飛び込む勇気をもち、東北での実践応援を成し遂げた松澤桂子さん。

相手にしっかり寄り添いCOの導入を福祉法人等の既存組織で成し遂げた小田川華子さん。

いつも俯瞰した視点でCOJの状態をみて提言し、自らもアジア地域にてCO実践をする依田純子さん。

COの本質を深く洞察し、常にワークショップや教える事の改善を続ける笠井茂樹さん。

広い人脈でCOJの活動を広げてくれ、且つ広報という挑戦に取り組む荒川あゆみさん。

そして昨年末には今までコーチとして活躍してくれた會澤 裕貴さん、中山由里さんが運営メンバーに加わり、杉本篤彦さんがプロジェクトリーダーとして加わってくれています。古川美幸さんは理事としていつも適切な視点を提供してくれています。

そして運営メンバーから広がり、運営ボランティアで関わって下さった方々、ちゃぶ台返し女子アクションのメンバー、COJと共にCOを自分の地域や現場で広げ実践しようとしている方々、評議員や会員の方々、約60名のワークショップコーチの方々、そして約740名のワークショップ参加者、共に歩んで来た皆様の力に他なりません。人々の力を信じるコミュニティオーガナイジングと、社会課題を解決しようと取り組む皆様の勇気が称えられ、今の世の中に必要とされていると認識されたと感じております。