みなさんこんにちは。事務局長の安谷屋です。

2019年度は、こちらのスタッフブログでNPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン(以下COJ)の活動実施報告をしていこうと思います。今回はその1回目で、2つの活動について報告します。

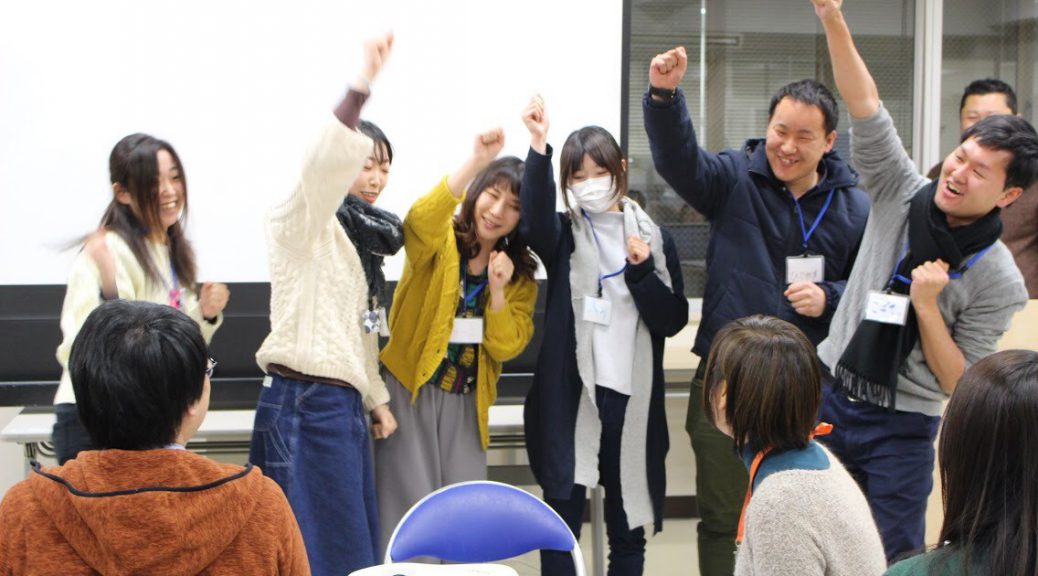

【1:Ready& 2019 HIGH SCHOOL SPRING PROGRAM】

- 主催:Ready&

- 開催日時:2019年4月21日(日)10:00~18:00

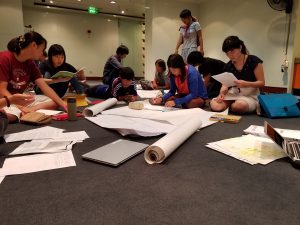

- 対象:高校生16名

- 開催地域:東京都港区

- COJの関わり方:プログラム設計にCOJフェローのシゲとカヨが関わり、当日はカヨがメイン講師、COJ常勤スタッフのアダニーがワークショップフォローとして参加

- 内容:Ready&はCOJのWS参加者で2019年2月のCOJ主催WSでコーチも務めたナナミが主催する団体。今回の企画は、

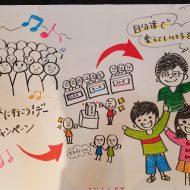

「皆さん、自分らしい自分が好きですか?自分を知る。ストーリーを発信する。仲間と繋がる。ジェンダーや当たり前に縛られない1-Dayプログラム」というもの。

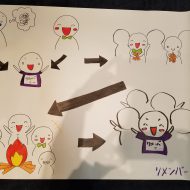

ストーリー・オブ・セルフとストーリー・オブ・アスのワークショップが組み込まれていました。

ストーリーを語った後の参加者の声をいくつか紹介します。

「人の話を聞いたときに、経験や教訓から、自分の意見に改めて気が付くことができた。ディープな話を共有できたことで前に出ることも恥ずかしくないし、つながりを感じられた」

「前に出て話すときのコツを学んだ。実体験まぜて話すと風景浮かんでうまく想像できて、聞く人も飽きずに聞ける。これから使いたい」

「人間はみんな違う意見を持っていて、それを人に伝えた方が良いと思っている」

「新しい考え方の人に出会いたいと思って参加。普通の学校生活だけの経験では会えない人が多くて楽しい時間」

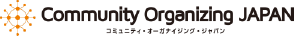

【2:大町青年会議所4月例会「The Reader~真のリーダーになろう~」コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ】

- 主催:一般社団法人大町青年会議所

- 開催日時:2019年4月21日(日)13:00~17:00

- 対象:大町青年会議所メンバー10名

- 開催地域:長野県大町市

- COJの関わり方:COJ常勤スタッフ松澤が講義とファシリテーションを担当。大町青年会議所のオーガナイジングリーダーシップ向上委員会と相談しながら中身を設計

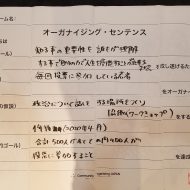

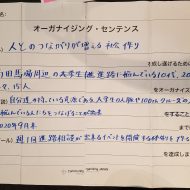

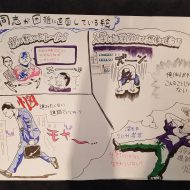

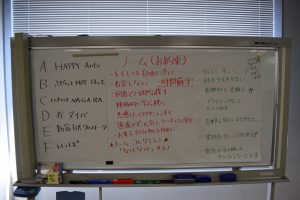

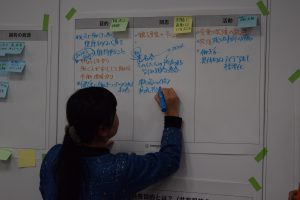

- 内容:理事長の田中麻乃さん(白馬村議会議員)がCOJ主催WSに参加されたことがきっかけで開催。機能するチームの条件、想いを共有する関係等について対話を交えて学んだ後、メンバー同士でペアを組み一対一の関係づくりを体験するものでした。

- 理事長田中さんによる開催報告(大町青年会議所Facebookページより抜粋して転載):

「一昨年の12月に、

友人に勧められて一泊二日の研修を受けてから、

私の議員活動含めて基礎になっています。

今年度理事長を受けるにあたり、

JCメンバーにもCOを使った組織作りを意識して欲しいという思いもあり、

オーガナイジングリーダーシップ向上委員会で企画していただきました。日頃なかなか話せないメンバーの背景や思いを共有することが出来て、更に距離が近くなれたと感じています。

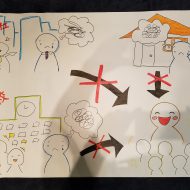

他人事から自分事へ変化する方法としてのCO。

1人1人の力は小さいかもしれないけど、自分らしさを活かして、色んな人を巻き込みながら大きな力にし、

困難や課題を皆んなで解決していく。

JCメンバーが、地域にとってそんなリーダーになっていけたらいいなと思っています。」※大町青年会議所 団体HP http://www.omachijc.com/ Facebook https://www.facebook.com/omachi.jc/

今回の報告は以上です。

お読みいただいたように、主催者がどのような目的を持ち、対象者(参加者)に何を持ち帰ってほしいと思っているか、その後のチーム(組織)をどうしていきたいかによって、内容や進め方は様々です。COJでは、2日間で5つのリーダーシップを学ぶ「フルWS」以外の形でも、COに関心を持って使いたい、広めたいというみなさんとともに、学びの場を作っていきたいと思っていますので、お気軽にご相談ください。

また、例年実施しております、COJ主催の2日間のWSも準備中です。確定次第募集告知いたしますのでもう少々お待ちください。

(COJ事務局長 安谷屋)

また「SDGs」をテーマに掲げ、気候変動や貧困について、寄港地での出会い、船上でのプログラムなどを通して学び、考えられる、そんな作りになっていました。

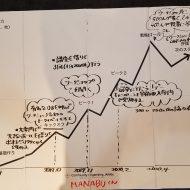

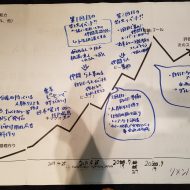

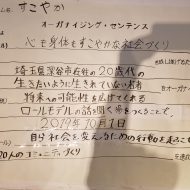

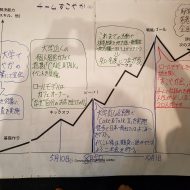

また「SDGs」をテーマに掲げ、気候変動や貧困について、寄港地での出会い、船上でのプログラムなどを通して学び、考えられる、そんな作りになっていました。 2回目では、ストーリーの力に焦点を当て、人は行動するとき、認識的な理解と感情的な理解が必要で、その感情的な理解を引き出すのがストーリーであること、そのストーリーの構造や作り方を話しました。また、1回目の参加者かつ地球大学のゼミ参加者でもある20代のJさんに、ストーリー・オブ・セルフを作ってもらってコーチングして、2回目の講座の中で発表してもらうこともできました。この旅を通して「“はし”渡しプロジェクト」を個人的に実施したJさんは、人と人のつながりを大事に思っています。なぜ、いつからそう思うようになったのか、そのきっかけになった出来事はいつで、誰がいて、どんな気持ちだったか。次々に私が投げる質問に根気強く考えて、200人ほどの参加者の前で語ってくださいました。

2回目では、ストーリーの力に焦点を当て、人は行動するとき、認識的な理解と感情的な理解が必要で、その感情的な理解を引き出すのがストーリーであること、そのストーリーの構造や作り方を話しました。また、1回目の参加者かつ地球大学のゼミ参加者でもある20代のJさんに、ストーリー・オブ・セルフを作ってもらってコーチングして、2回目の講座の中で発表してもらうこともできました。この旅を通して「“はし”渡しプロジェクト」を個人的に実施したJさんは、人と人のつながりを大事に思っています。なぜ、いつからそう思うようになったのか、そのきっかけになった出来事はいつで、誰がいて、どんな気持ちだったか。次々に私が投げる質問に根気強く考えて、200人ほどの参加者の前で語ってくださいました。