ワークショップに参加した動機は?

参加のきっかけはコミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの代表理事、室田さんとのご縁です。

2017年にとあるシンポジウムで、私が活動報告をした際の基調講演が室田さんで、その時が初対面でした。その基調講演のタイトルが「地域でのネットワーク構築の必要性」でした。その当時の私は八王子市内の大規模集合住宅の中で、最も高齢化率の高い団地に設置された相談室の室長として、住民主体の地域づくりに取り組んでいる真っ只中だったので、内容は文字数の都合で省略しますが、室田さんのお話は日頃私が思っていることを、まるで代弁して下さっているかのようで、共感するポイントが沢山ありました。

ただ、もっとも共感したのは室田さんが、私と同じ呉服屋の息子で、二人とも店を継がなかったところでした(笑)けどね。

その室田さんのプロフィールの中にいつもあったのが、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン。

なんだろこれ?と気になりホームページを開いたところで、参加は必然になりました。

ワークショップに参加した感想は?

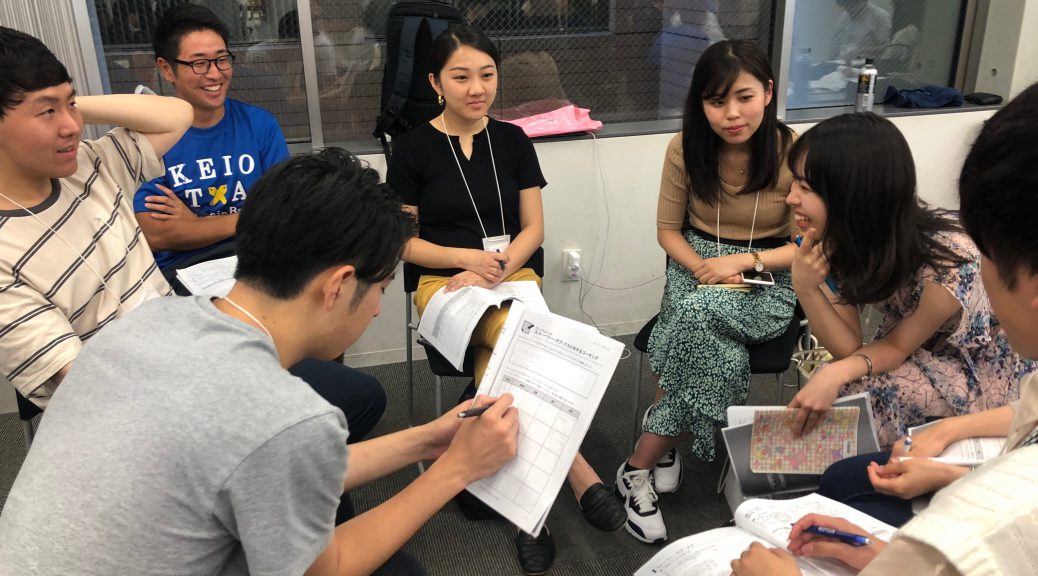

スタッフの皆さんも参加者の皆さんも若いというのが始めの印象でした。日頃は年上の皆さんと接するのが殆どなので、いつもと違う勢いと活気に押された感もありました。

正直に言うと「あれ!?来るところ間違ったかな?」そんなことを思っていました。

とにかく、これから始まる2日間が心配だらけでした。

ワークショップが始まると、その心配が見事に的中したかのようでした。

スタッフの皆さんが作る会場の勢いと活気だけでなく、ハイスピードな展開についてゆくのもやっとでした。

途中から頭で考えていてはついて行けないので、考えることをやめました。その時頭に浮かんだのがブルー・スリーのあの名台詞「Don’t think. feel」(考えるな、感じろ)です。自分でも笑ってしまいますが、これは本当の話です。

その時大切なことに気づきました。それは、頭で考えるとついて行けなくなる理由です。答えは、きっと長年のソーシャルワーカー業務の中でこびりついた物事の捉え方や考え方の癖だと思います。私としてはそこに気付けただけでも十分大きな収穫です。

今まで参加してきたワークショップとの違いは何ですか?

とにかく参加者とコーチがここまで一緒に悩み考えるワークショップは初めてでした。

参加者とかコーチとかそういった垣根はまるで感じませんでした。最後には一緒に悩み、困難を乗り越えた仲間になっていた。

その実感は間違いなくありました。

また、感想のところでハイスピードと表現しましたが、その理由は間違いなく項目ごとに厳密に設定された時間制限によるものだと思います。ここまで厳密なワークショップというのも初体験でしたが、「いま行動をおこす=story of now 」ことが大切なアクションであればそれも必然なのかと思いました。

そして、もっとも強く印象に残ったのは、参加者の皆さんもスタッフの皆さんも目的に違いはあっても何かを変えたいと思っていると感じたことです。

それは、ワークの発表からも十分に伝わってきました。

何しろ、これまで参加してきたワークショップとの違いが、私にとっては今回全て初体験だったので、それだけでも十分参加する価値のあるワークショップだと思います。

コミュニティ・オーガナイジングを今後の活動にどう活かしたいですか?

今回のワークショップを通じて、私にとってコミュニティ・オーガナイジングは、「暮らしの全ての場面において活かす」ものであって、単に仕事に活かすとか、地域活動に活かすとか言うような断片的、限定的なものではない。そのようなものになりました。

教材で出てきたモンゴメリーバスボイコット事件も、ガンジーの演説も、彼らが訴えてきたことは、差別や偏見を受けることなく、ただ普通に暮らしたい。

そんな願いだったと解釈しています。

これから、困難が生じた時でも、自分の思いを自分の言葉で語り、周りの仲間と共有すれば、困難を克服することは必ず出来る。

取り急ぎ仕事で活かしますが、様々な困難に直面しても、コミュニティ・オーガナイジングが活かせると思います。

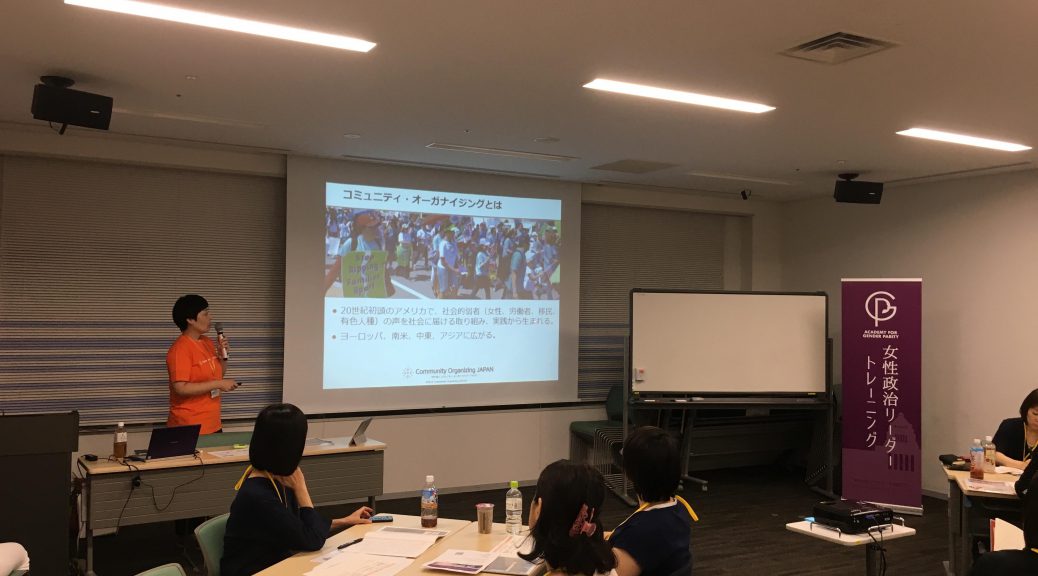

毎回のTAミーティングでは塾生に1つでも多くを学び糧にしてもらおうと、「こうした方がいいと思う」と活発な意見を交わした。授業で実践の見本を見せる「モデル」も入念な準備を経て披露。13回目の「ストーリー・オブ・ナウ」モデルでは、経済学部経済学科金野慎太郎さんの語る課題の深刻さと、ここにいるメンバーがリーダーシップ基礎を通じて培ってきた傾聴力がその解決に生きるという希望のストーリーに会場全体が真剣に聞き入り、授業後には早速「関わりたい」という人たちが今野さんに話しかけていた。

毎回のTAミーティングでは塾生に1つでも多くを学び糧にしてもらおうと、「こうした方がいいと思う」と活発な意見を交わした。授業で実践の見本を見せる「モデル」も入念な準備を経て披露。13回目の「ストーリー・オブ・ナウ」モデルでは、経済学部経済学科金野慎太郎さんの語る課題の深刻さと、ここにいるメンバーがリーダーシップ基礎を通じて培ってきた傾聴力がその解決に生きるという希望のストーリーに会場全体が真剣に聞き入り、授業後には早速「関わりたい」という人たちが今野さんに話しかけていた。