2017年12月17日と18日に聖マリア学院大学(福岡県久留米市)にて第4回目となる久留米でワークショップを行いました。

今回は平成29年度厚生労働省の「保健福祉分野における民間活力を利用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業」の一環でコミュニティー・オーガナイジングワークショップin久留米(第4回)を開催いたしました。

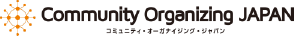

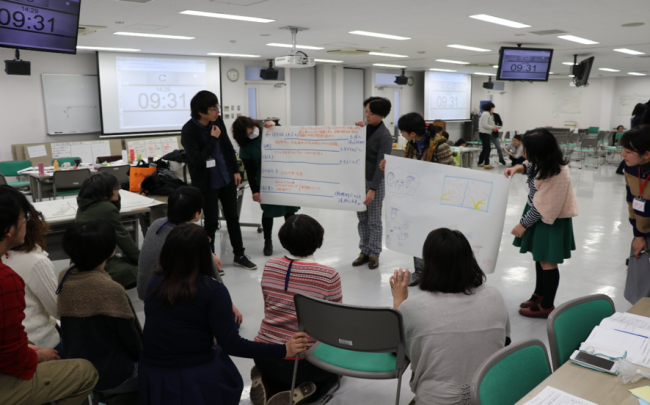

「地域づくり」を実践していくスキルを学びたいという思いから集まった社会福祉関係者、行政関係者、大学職員、NPOなど総勢27名が参加いたしました。コーチ陣は岩手県、京都、COK(コミュニティー・オーガナイジング・久留米)で行いました。

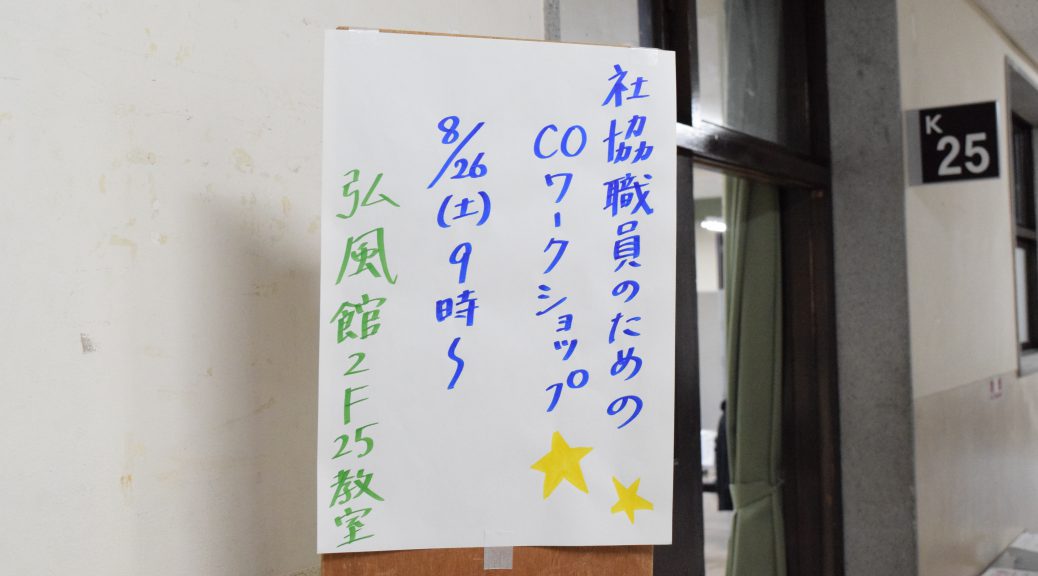

今回のワークショップでは2日間で「コーチング」「パブリックナラティブ」「関係構築」「チーム構築」「戦略」「アクション」を学んでいきました。参加された皆さん、「?????」の連続でしたが自転車に乗りまくりました。

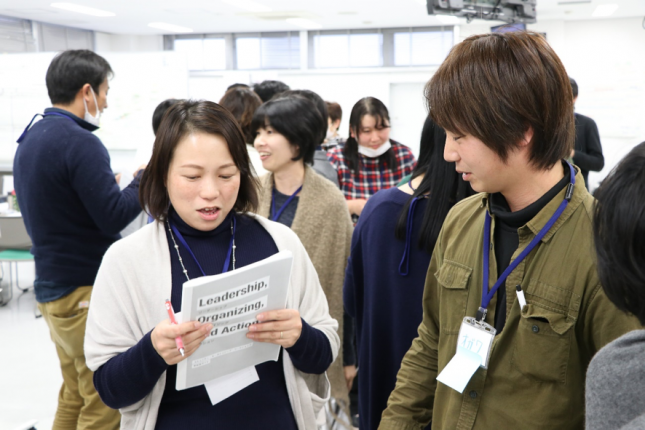

「コーチング」ではコーチは質問と言い換えを繰り返しながら相手の課題を探る事に苦戦していました。

「自分の話をうなずきながら聞いてもらえると安心して話すことが出来た」や「自分と似た課題を持った人をコーチングしながら自分の課題も整理する事が出来た」といった声がありました。

「ストーリーオブ・セルフ」では、「たった2分間で価値観なんて話せない」と言いつつ、皆さん挑戦していきました。

2日間の中で初めての班ワークでしたが1人1人のセルフを聞いて距離が一気に縮みました。自分の事を伝えるのには勇気がいるけど、「想い」を伝えることって大切だと感じました。

「関係構築」「チーム構築」で各班の色が現れてきました!!!

関係構築で出た「価値観」「関心」「資源」を班で共有しました。

価値観と関心の違いが難しいと迷いながらも共有目的・チーム名・チャントを作りました。

「ストーリオブ・アス」では1日目を振り返りながら会場で共有した体験や印象的だった場面から見える価値観を考え、2日目に対して希望を描きました。

参加者の皆さんをつなぐ物語を語ることで、会場に不思議な一体感が生まれました。

2日目はチーム構築で出来た共有目的から「戦略」を練っていきました。

「遊びたくても遊べない子供」や「地域との繋がりがうすい高齢者」などの同志・関係者が持っている資源を活かして戦略的ゴールを作っていきました。

他の班にコーチングしてもらうことで抽象的だった部分が具体的になっていき深い戦略が出来ていきました。

「アクション」では自分達で考えたキックオフイベントに誘う練習をロールプレイングでゲーム感覚で楽しく学んでいきました。

「ストーリオブ・セルフをしっかり話してから背景を言うと約束を取り付ける事が分かった」「背景をしっかり把握しておかないと人を誘うことが出来ない」などの声がありました。

最後は円になって2日間の振り返りを行いました。

「ここに来るまで「?」だらけだった。」

「受講したらすぐ持って帰って実践できると思ったが、自分で勉強しなきゃと思っている。」

「具合も悪かったけど、頭の熱が心の熱に変わった。語らなければ変わらないこと知った。」などの感想を頂きました。

2日という時間を捻出して参加された今回のワークショップ。

たくさん、自転車に乗って転び回った2日間。

参加者の皆さん、学んだから終わりとはなっていませんでした。

学んだCOを自分たちの地域・職場でどう活かしていくのかとまた新しい自転車に乗ろうとしている様に感じました。皆さん、2日間お疲れ様でした。

文責:奈良田 知大(サブコーチ)

https://m.facebook.com/cokurume/