~COJニュースレター準備号(2015年9月8日発行)より~

御陰様でCOJが設立し活動を開始してから1年半が経ちました。

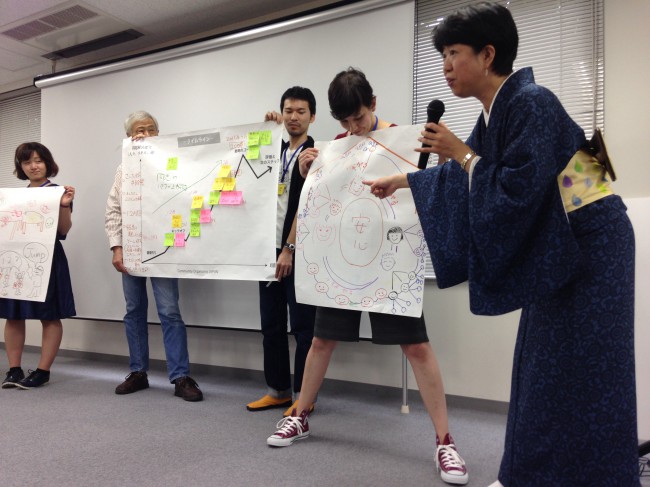

昨年度は約20のワークショップを実施し、約500名が参加されました。

丸々2日~3日のワークショップにこれだけの方達が参加してくださったことに大変感謝しておりますが、ワークショップで見せるモデル(コーチが前で見本を行うもの)等大変準備にも時間が掛かる内容なのに月2に近いペースでよく達成できたな、、、とスタッフに大変感謝しております。

しかし昨年度一年間で痛感したのはワークショップはあくまでもCOを学ぶ場であり、自分の現場でCOを実践するのは大変なギャップがあるということです。

取り組む問題、立ち上がって欲しい人々の状況によって戦略は変わりますし、何から始めるかも変わります。

そして人々に働きかけ、しかも主体的に立ち上がってもらうCOの実践は「心」との戦いでもあります。

「恐怖」、「不安」、「迷い」、そんな心のチャレンジを支える上では、実践者の背中を押す「構造」が必要と考え、ピアコーチング、一対一のコーチングを定期的に実施するプログラムを作り、この夏から東北と関東で9人の方達の実践を伴走しています。

またソーシャルワーカーの方達の実践についても社会福祉を専門とする副代表の室田からご紹介いたします。

「東京都調布市の住民によるオーガナイジングの実践」

副代表理事 室田信一

先日、地元調布市の染地という地域で、子どもの貧困のための取り組みとして、家で孤立している子どもや夏休みの宿題が出来ない子、親が宿題を手伝うことが出来ない子のために、地域住民と一緒に地域福祉センターという場所で子どもの居場所作りの活動をしました。

仕掛けたのは調布市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターです。

このコーディネーターの方には7月にCOJのワークショップ(詳細1)を受けていただきました。

初めての取り組みのため、どれくらいの規模になるかもわかりませんでしたし、どのような子どもたちが参加してくれるかもわかりませんでした。

地元の小学校や中学校に数千枚のチラシを配り、敷居の低い居場所にするために、そうめんを出したり、スイカを出したり、アクティビティを企画するなどして、貧困世帯や課題のある家庭の子どもに限らず、たくさんの子どもに集まってもらうような工夫を凝らしました(詳細2)。

イベント自体はたくさんの子どもが集まる日もあれば、少数の日もありました。

貧困世帯や課題のある家庭の子どもの参加があまりなかったという点ではイベントは失敗だったのかもしれません。

しかし、この企画を進める過程で、企画に関わった住民の問題意識は高まっていき、より積極的に発言し、行動を起こし、さらなる協力者を募り、1年ほど前まではお互いのことをそれほど知らなかった住民同士が、一つの目標に向かってリーダーシップを発揮するようになりました。

COJのワークショップではリーダーシップを「責任を引き受けること。その責任とは他者が不確実な状況で目的を達成できるようにすること」と定義していますが、地域福祉コーディネーターが発揮したリーダーシップはまさにこのようなリーダーシップでした。

そして、そのリーダーシップの輪は地域住民から次の住民へとスノーフレークしていきそうです(詳細3)。

COJの活動の舞台は様々だと思います。地域住民の活動や、東北での復興支援、政府に対する働きかけもあれば、身近な生活改善運動もあるでしょう。どのような舞台であれ、市民が力をつけていく過程は同じです。

先の見通しが立ちにくい時代だからこそ、多くの市民が力をつけ、リーダーシップを発揮することが求められています。

詳細1:COJでは7月11日、12日に第二回福祉現場の方向けワークショップを行いました。

開催レポート→http://communityorganizing.jp/workshop/fukushi201507/

詳細2:調布市社会福祉協議会 「宿題やるとこ遊ぶとこ in 染地」

http://cosite.jp/event/14315

詳細3:コミュニティ・オーガナイジングにおけるリーダーシップについて、詳しくはHP「コミュニティ・オーガナイジングとは」をご覧ください。

http://communityorganizing.jp/co/info/