2016年6月4〜5日 東京港区、日本財団ビルにて、「第5回主催ワークショップ、2016年6月コミュニティオーガナイジングトレーニング」を開催いたしました。

福祉団体職員、労働組合員、社会起業家、NPOリーダ、学生など、37名の方々に参加いただきました。参加された皆様は、日頃より社会課題解決に取り組んでいて、更に一歩先に歩みを進め、良い社会を作り上げていきたいという熱い思いを持たれ、全国各地からお集まりいただきました。

ドキドキの1日目は ”チェックイン”から始まりました。一人30秒の持ち時間の中で、「きっちりやれるか?」、「しっかりCOを学びたい。」など、期待と不安が入り混じる中、トレーニングはスタートしました。

チェックインが終わったところで、”導入”セッション。鎌田COJ代表理事が、自身のセルフ(私の物語)を始め、コミュニティ・オーガナイジングの活動事例などを説明。その後、今回のトレーニングの目的、”ノーム(参加者全員が守るべき約束事)”、”ノームコレクション(約束事を破った際にやること”を皆で話し合って決めました。目的は、”問題解決のきっかけを作る”, “COを学ぶ”、ノームは、”時間を守る”、”否定をしない”など、たくさんのノームをいただきました。ノームコレクションは、”おさるポーズで反省”と”歌”。皆様から活発な意見もいただき、場もどんどん盛り上がってきました。

“導入”後の最初のセッションは、”戦略I”。ここでは、参加者の皆様が現場で抱える課題に対して、戦略的ゴールと大ゴールを設定し、一緒に戦略を実現していく同志と、どのような方法で、いつまでに、どのようなステップで実施していくかを整理しました。限られた少ない時間の中、プレッシャがかかるなか、それぞれコーチからの手厚いアドバイスと激励のもと、個人ワークを進めていただきました。ワーク後は、講義形式の場に、走って戻っていただき(時間通りに戻らないと、ノームコレクションがあるため)、最後は、何人かの方々に発表いただき、担当講師から厳しくも優しいアドバイスをしました。

“戦略I”終了後、ここからセッションは、心の深いところに、介入していきます。まずは、”コーチング”でした。COのコーチング。パラフレーズ(相手の反応の言い換え)と質問しかしちゃいけません。普段の会話とは違った形で、チームの中で、ペアを作りお互いにコーチングしあいます。どうしても提案をしてしまったり、質問が上手にできなかったりしましたが、最後の方は、皆さんうまくお互いにコーチング出来るようになりました。質問をしながら、心、スキル、戦略、どこに問題があるかを診断し、コーチを受ける側が主体的に答えを見つけられるように介入をしました。「知らないうちに次のステップが見えていました。」など、コーチング手法の効果について、手応えを感じられた方もたくさんいました。

次はいよいよ”ストーリー・オブ・セルフ(私の物語)”。自分を語っていただきました。自らが今やろうとしている活動について、それぞれが持っている価値観をベースに、これまでどのような困難を乗り越え、どのような選択をし、今どのような結果に至っているのかを、心の深いところに手を伸ばして、セルフを作り上げていただきました。自分にできるかなという不安がある中で、2分という短い時間の縛り、ストーリーを伝えることの難しさ、情景や感情を言葉に表すことの難しさを見事乗り越え、皆さん見事にこのワークをこなしていました。最後はグループの代表で選ばれた3人のストーリーを全員で見聞きし、情景や感情溢れるストーリーに、感動して、涙する人も見られました。

1日目終了後の懇親会。予定時間をオーバーするほど、大いに盛り上がり、参加者の皆様、また、コーチ陣とのふれあいを深め、2日目への英気を養ってました。

2日目は、エナジャイザー(エネルギーと活力を与える時間)からのスタート!コーチが発する数字の人数を集め、手を合わせて、輪を作ります。次に輪を作るときには、同じ人が入らないようにする点が難しく、でも、楽しみながら、体を動かしながら、頭の体操をしました。朝から、手に汗握り、まさに、エナジャイズしました!

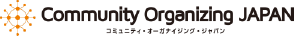

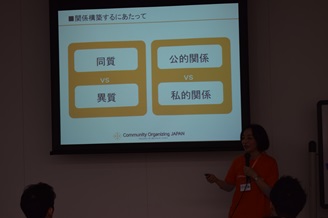

2日目の最初のセッションは、”関係構築”。セルフで価値観の深堀を1日目で終えていたので、それに基づき、お互いの関心や資源を探りながら、共通の目的を作り出し、資源を交換し、次へのステップのコミットメントをとりました。「動機を掘り下げることで、一見なさそうに見える、共有の関心事が見えてきて、関係構築が進んだ」とのコメントも頂きました。

次は、”チーム構築”。こちらは、コーチは参加せずに、参加者の皆様、それぞれに役割を持っていただき、同窓会のリーダシップチーム構築を作っていただきました。”開会”、”ここにいる理由”、”共有目的”、”ノーム作り”、”役割決め”、”チーム名・チャント”、”行動へのコミットメント”、”閉会”まで分刻みのスケジュールを、チームメンバ間の信頼、そして、これまでのワークをやりきってきた自信を糧に、しっかりとこなしていただきました。

2日目の昼食は、1日目よりも早く、いろいろなチームの方と交流を持っていただきました。自分のチーム外の参加者との交流も深められたと思います。

名残惜しくも、午後で、本トレーニングも終了。午後の一発目のセッションは、”ストーリー・オブ・アス(私たちの物語)”。このトレーニングにおける”アス(私たち)”を作っていただきました。セルフと比べても、アスは難しく、特に参加者皆が一体感を持って、頷いてくれるストーリーを、皆さん懸命に作っていただきました。セルフを実施した後、皆がどんどん自信をつけて、発言したり、一歩前に進んで、自らがチームメンバにコーチングするなど、自発的、主体的にワークが進んでいきます。

“戦略II”。こちらは1日目の”戦略I”からの続き。戦略的ゴールを実現するための、戦術を徹底的に考え、優先度の高い戦術の実行に必要なリソースやタイムラインを作っていただきました。疲れがピークにさしかかっている中でも、参加者の皆様から、熱いコメントをいただきました。「戦略Iで作ったものを踏まえ、これまでのセッション内容から戦略をもう一度見直し、戦術を出していくことで、より精度の高いタイムラインを作り上げることができた」、「実施にできそうだなと思うと、モチベーションが高まり、アクションを起こせるビジョンを描けた」

最後の講義は、”ストーリー・オブ・ナウ(今の物語)”。疲労もピークに達し、最後の力を振り絞ってのセッションになりました。最終講義、参加者の方はメモを必死でとり、ビデオ(ガンジー)鑑賞後には、感動で、拍手をする方もいらっしゃいました。その後、個別ワーク。自らのストーリーを、行動しなかったら、どのような困難があり、行動したら、どのような希望があるかを、コミットメントも含めて、作り上げました。そして、これまで学習してきた、セルフ、アスと組み合わせて、パブリックナラティブに統合していただきました。最後は、各チームから代表者が発表となりましたが、皆本当に上手になって、びっくり。こんなに人を感動させるストーリーを2日間で作ることができることに本当に感激しました。

2日間の振り返りの前に、今後自分の現場に戻り、実践をしていく上での作戦作りをしていただきました。同志メンバの抽出とアクションを考えていただきました。コーチが伴走して、皆さんの戦略実現をサポートするChange Factoryプログラムの紹介もありました。早速参加の申し込みをされた方もいて、今後の動向に目が離せませんね。

そして、そして、2日間の振り返り。参加者全員が輪になり、一人持ち時間1分弱で、2日間の感想を述べていただきました。不安を抱えて初日を迎えた皆様が、この振り返りの場では、一人一人の発言から力強い自信がみなぎっていて、現場に帰って、一歩前に進むためのスキルを身につけることができたことを実感し、とても充実した2日間となって、本当に良かったと思います。

皆様、本当にお疲れさまでした。これからも、社会課題を抱える困った方々のために、一緒に立ち上がっていきましょう!

レポート 福士 浩(Aチームサブコーチ)