----------------------------

コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ

1日目:2016年9月10日(土) 9:00〜19:00(予定)

2日目:2015年9月11日(日) 9:00〜19:00(予定)

▽お申し込みはこちらから▽

https://goo.gl/YEvLls

----------------------------

私達、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン(以下、COJ)は、2014年1月の活動開始以来、市民1 人ひとりが、自らの価値観にもとづいて能力を発揮し、そのパワーを結集することで課題を困難を解決し、更にその挑戦が応援される社会を目指し、コミュニティ・オーガナイジングの実践を広める活動をしてきました。

そこで見えて来たのが、実践を支え合う仕組みの必要性でした。そして、「これから更に実践が生み出されるきっかけと、実践者が勇気をもって走りきれる土壌を作る」ことを心に決め、コーチングによる実践伴走とワークショップを有機的に組み合わせたチェンジ・ファクトリーを6月からスタートしました!

6月のコミュニティ・オーガナイジング・トレーニングを経て4組の新たなチームが立ち上がり、コーチングのサポートを受けながら活動を始めています。

そして9月10日、11日は、チームの活動を加速させるために必要なチーム構造や共有する目的、チーム戦略を作るコミュニティ・オーガナイジング・ワークショップを開催します!

(もちろん、個人での参加も大歓迎です!)

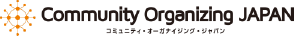

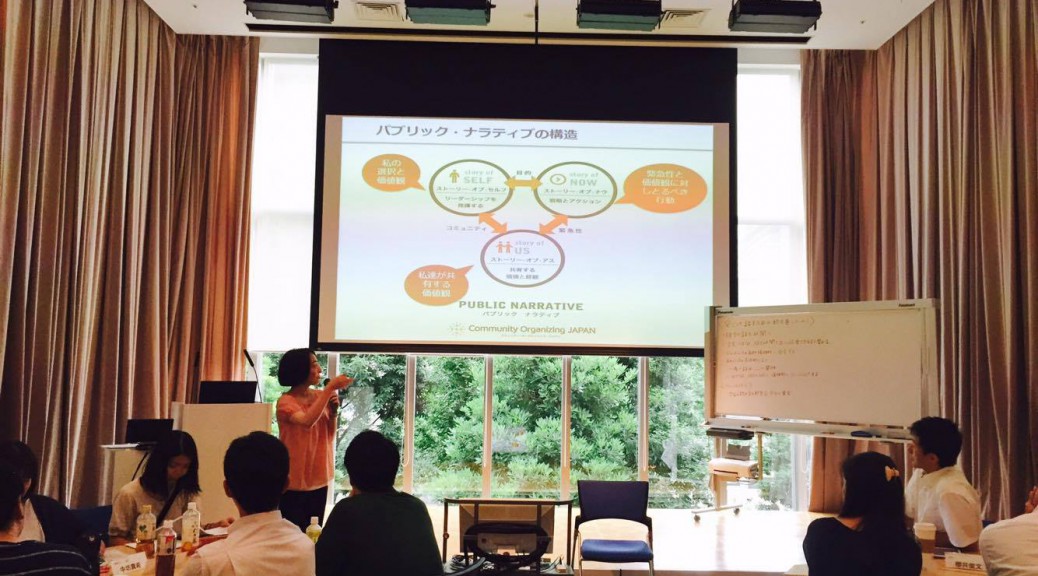

パブリック・ナラティブやコーチング、関係構築はもちろん、2015年9月以来、1年ぶりとなるチームバージョンのチーム構築、戦略、アクションについて学ぶことができる内容になっています。

ワークショップ後には、COJの審査を通った活動者同士の相互コーチングやCOJ コーチによるコーチングを受け、チームによるオーガナイジング・キャンペーンの立ち上げと実践を目指す実践コーチングサポートプログラムも用意してあります。

本気で変化を生み出すために活動していきたいチームや個人の方を、COJも本気でサポートします!

一緒に、社会に変化を起こしましょう!

皆さんのご参加をお待ちしております!!

ーーー以下、詳細ーーー

<コミュニティ・オーガナイジングとは>

市民1人ひとりの力は小さいが、沢山の力が合わさることで強い力が生まれ、問題解決に立ち向かえるようになる。

そのために市民1人ひとりが主体性を伸ばし、共有する価値観のもとに協力し、共に学び成長しながら、問題解決を目指すことをコミュニティ・オーガナイジングといいます。

ハーバード大学ケネディスクールマーシャル・ガンツ博士が開発したもので、日本では2014年1月7日NHKクローズアップ現代で特集され話題になりました。

※クローズアップ現代のサイトはコチラ

【“物語”の力が社会を変える】

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3448_all.html

<対象>

●市民1 人ひとりが、自らの価値観にもとづいて能力を発揮し、そのパワーを結集することで、本気で課題や困難を解決したい方

●これから活動を始めるために、自分の価値観を伝え、一緒に活動してくれる仲間を集める方法を学びたい方

●すでに活動しているチーム内で、チームメンバーに共通する価値観を探して関係性を高めたい方

●チームメンバーと一緒に活動する戦略を作る方法を学びたい方

<講師>

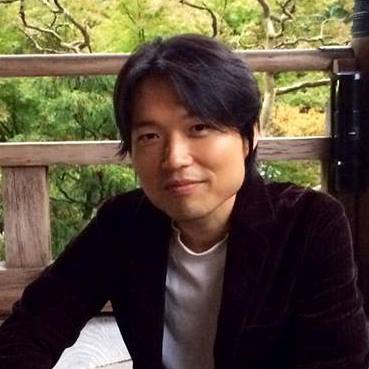

鎌田華乃子

特定非営利活動法人 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン代表理事

横浜生まれ。11年間の会社員生活の中で人々の生活を良くするためには市民社会が重要であることを痛感しハーバード大学ケネディスクールに留学しMaster in Public Administration(行政学修士)のプログラムを修了。卒業後ニューヨークにあるコミュニティ・オーガナイジング(CO、普通の市民が立ち上がり社会を変えていく活動)組織にて市民参加の様々な形を現場で学んだ後、2013年9月に帰国。NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン(COJ)を2014年1月に仲間達と立ち上げ、ワークショップやコーチングを通じて、COの実践を広める活動を全国で行っている。

松澤桂子

特定非営利活動法人 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン 理事

慶應義塾大学総合政策学部卒業。英会話教師、民際協力NPOの海外支援担当を経て、大学で海外学生募集活動を行う。プライベートでは学生時代から、フィリピン山岳民族の自立支援に関わっている。

COJでは、東北の震災復興を行う活動グループ向けのコミュニティ・オーガナイジングを用いた支援プログラムを担当し、東北でのWSコーディネート及びWS講師、コーチの育成を行っている。

会沢裕貴(あいざわゆたか)

特定非営利活動法人 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン フェロー

茨城県水府村生まれ。茨城県で最北に位置する過疎の村出身で、幼い頃から衰退していく地域の中で育ち、衰退した街を再生できないかと建築の道に進み、大学院修了後は不動産会社、商業施設の開発コンサル会社に勤務。

2014年10月に地元茨城にUターンし、茨城県の地域おこし協力隊として実践型インターンシップ事業の立ち上げを行うと同時に、コミュニティ・オーガナイジングのWS講師やコーチとしてCOJに関わり、ソフトバンク株式会社に対するコミュニティ・オーガナイジングを用いた寄付事業支援などを行っている。

<日時>

1日目:2016年9月10日(土)9時~19時00分(予定)

2日目:2016年9月11日(日)9時~19時00分(予定)

※2日間通してのご参加をお願いします

<会場>

NTTコミュニケーションズ汐留ビルディングオフィスルーム

(〒105-8535 東京都港区海岸1-2-20)

浜松町駅・・・JR山手線・京浜東北線(北口)・東京モノレール(中央口改札)/下車徒歩2分

大門駅・・・都営大江戸線・浅草線(B1出口)/下車徒歩3分

<募集人数>

最大48名

※チームで参加するチーム数によって、変動します。

<参加費>

本WSは2日間で1セットとなっており、参加費は2日間の受講費用と2日分のお弁当・飲み物代を含んでいます。

社会人:4.2万円(早割は2000円引き)

学生:1.7万円(早割は2000円引き)

チーム参加:1人2.2万円×人数(最低4名以上)

※チーム参加は、事前にCOJによる審査があります。

<お申し込み方法>

下記リンクより、お申し込みください。

https://goo.gl/YEvLls

※参加費のお支払いが済んだ時点で、お申し込みの完了となります。お支払いは、クレジットカード決済と銀行振込があります。

※後日COJより、お申し込みのお礼と事前課題・アンケートについてご連絡いたします。

<入金後・決済後のキャンセル規定について>

ご入金後にお客様のご都合によりャンセルされた場合、下記の通りキャンセル料金をいただきます。

なお、返金の際の送金手数料はお客様負担とさせていただきますので、ご了承ください。

・8日前までのキャンセル・・・・・無料(ただしコンビニ・ATM払いの場合は、500円の返金手数料がかかります)

・7日前~4日前・・・・・参加費の50%

・3日前~当日、開催後・・・・・参加費の100%

※入金後のキャンセル、ワークショップの中止・変更について

お振込みいただいた参加費はワークショップに欠席された場合でもご返金はいたしかねます。

運営上やむを得ない場合、弊法人は参加者に事前通知なくワークショップを 中止、中断できるものといたします。 その場合、可能な限りすみやかに当該ワークショップの参加費を全額または一部返金いたします。 ただし弊法人の責任は、支払い済みの参加費の返金に限ります。

お申し込み後のご連絡は、当方へは下記連絡先に、当方からは申し込み時にご入力いただいたご連絡させていただきます。申し込み後ご変更等ございましたらご連絡ください。その他、不明な点がありましたら、以下まで連絡をお願いいたします。

<問合せ・連絡先>

特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン

〒105‐0004 東京都港区新橋4-24-10 アソルティ新橋 502

E-mail:info@communityorganizing.jp

担当:会沢(090-6564-5031)

<NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンについて>

詳しくはコミュニティ・オーガナイジング・ジャパン公式Webサイトへ。

URL:http://communityorganizing.jp/