私達、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン(以下

(参考)2014年1月7日NHKクローズアップ現代【

http://www.nhk.or.jp/

これまでCOJでは中部地方でコミュニティ・オーガナ

前半代表の鎌田より『コミュニティ・オーガナイジング

対象は下記のような方々にご参加いただければと思ってお

●市民一人ひとりが、自らの価値観にもとづいて能力を発

●これから活動を始めるために、自分の価値観を伝え、一

●すでに活動しているチーム内で、チームメンバーに共通

今回をキックオフとし、本格的に中部地方で学びのコミュ

<日程>

2016年11月19日(土)13時〰17時30分(開

<会場>

名城大学名古屋ドーム前キャンパス 社会連携ゾーンsh

〒461-8534 名古屋市東区矢田南4-102-9

TEL:052-832-1151(代)

JR中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅下車 徒歩約10分。

地下鉄名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅下車 徒歩約3分。

shake:http://www.meijo-u.ac.jp/

地図:http://www.meijo-u.ac.jp/

<プログラム>

12:30 開場

13:00 開会・挨拶

13:10 講義1『変革を創るコミュニティ・オーガナイジング』

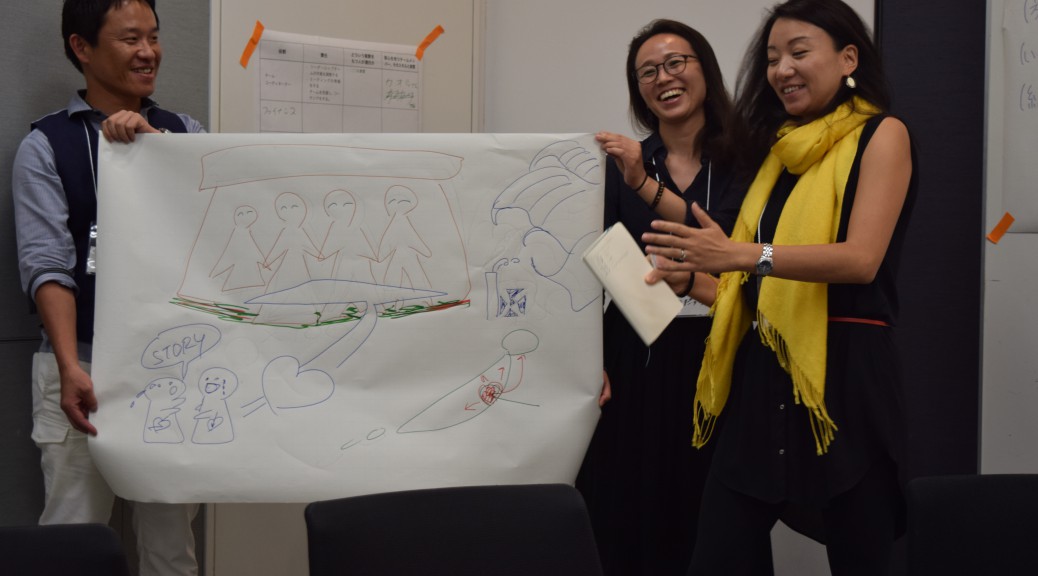

13:30 講義2『共感を生むストーリー 私の物語の伝え方』

14:15 演習1『ストーリーオブセルフ』

14:45 振り返り

14:55 休憩

15:00 講義3『価値観を共有する関係構築』

15:25 演習2『関係構築』

16:05 振り返り

16:15 休憩

16:20 パネルディスカッション

NPOリーダー、学生団体リーダー、企業人事担当

17:20 締めの挨拶

17:40 懇親会

<講師>

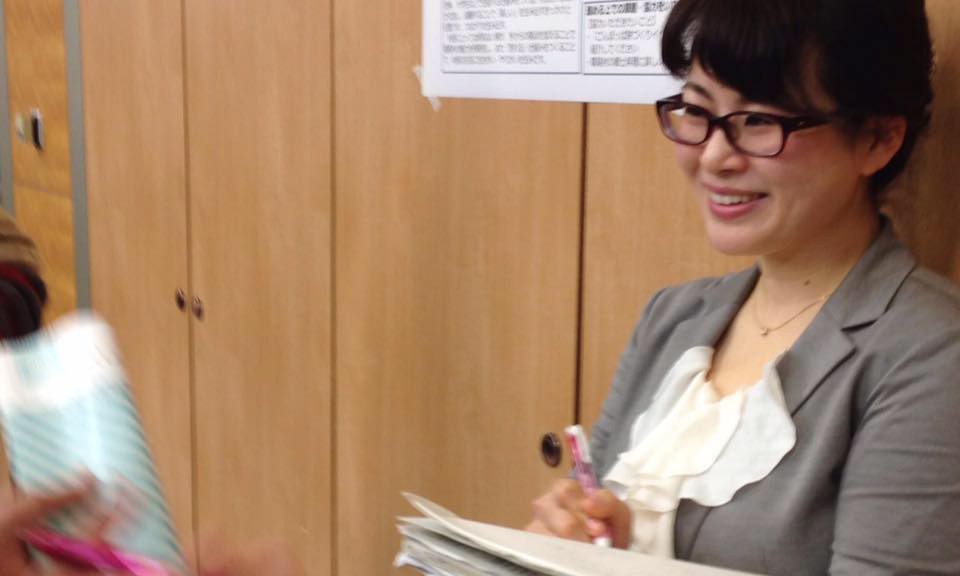

鎌田華乃子

特定非営利活動法人 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン代表理事

横浜生まれ。11年間の会社員生活の中で人々の生活を良

<定員>

60名

<参加費>

シンポジウム参加費:一般(早割)2000円、一般30

懇親会参加費:3500円

<申込フォーム>

http://ur2.link/yNF2

<協力>

名城大学 社会連携ゾーンshake

<問い合わせ先>

特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジ

〒105‐0004 東京都港区新橋4-24-10 アソルティ新橋 502

E-mail:info@communityorgan

担当:池本