2016年に全国のコミュニティ・オーガナイザーが集う場として開催し、ご好評をいただいたオーガナイザー祭を、今年も開催します!

コミュニティ・オーガナイジング(以下CO、市民1人ひとりが、共有する価値観のもとに協力し、共に学び成長しながら、問題解決を目指す手法)を広める団体を始めて3年が経ちました。

・「COを取り入れて活動の幅が広がった!」

・「地域に住む人たち発信で活動が始まり、変化が起きた!」

など成功事例もたくさん出てきています。

オーガナイザー祭2017では、参加する皆さんが地域や分野を超えてつながりをつくり、勇気や仲間、協力者などを得て先に進む力にしていただくことを目指しています。

お誘いあわせの上ぜひご参加ください!

《こんな方をお待ちしています!》

・COの手法を実践に活かすイメージを掴みたい!

・多様な実践事例から学びと気付きを得たい!

・共通の価値観、関心を持って活動している人と関わるきっかけをつくりたい!

・地域の多様な人たちと協働して変化を作るヒントがほしい!

・子育て・教育、介護・福祉、労働などテーマに特化して実践を相互応援できるコミュニティを作りたい!

・COワークショップを自分のコミュニティで開催したい!

・COJにオーガナイズを協力してほしい!

《当日の内容》

■1日の流れ(予定)

①オープニング

②シンポジウム

③分科会

④パブリック・ナラティブ・フェス

⑤共有と振り返り

■各内容の詳細(予定)

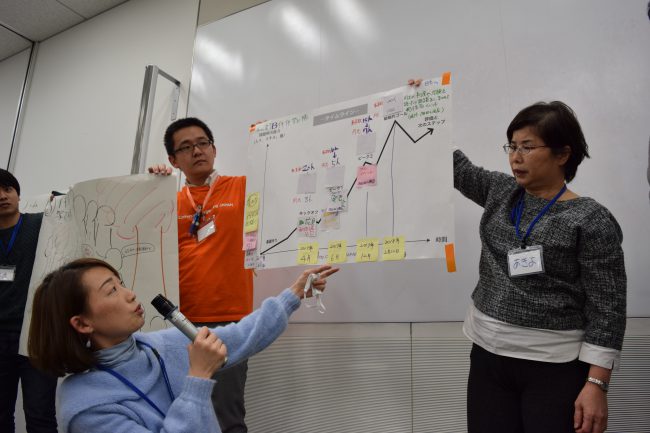

②シンポジウム

オーガナイジングを活かし多くの人の力を集めて活動する人たち3名が実践しているリアルな取り組み事例を共有します。また後半のディスカッションを通じて、日本におけるオーガナイジングの成功や課題を話し合います。

登壇予定者

『元金ヶ崎町地域おこし協力隊』板垣泰之さん

『Believe~私は知ってる~刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト』大澤祥子さん

モデレーター:室田信一(COJ副代表理事)

③分科会

テーマごと、地域ごとのブースに分かれて、COを実践するオーガナイザーや地域での取り組みを応援する中間支援組織の方が取り組みの共有をし、参加者と話し合います。

『まんまるママいわて』代表 佐藤美代子さん

『労働系オーガナイザー』中嶌聡さん

『釜石リージョナルコーディネーター協議会 統括マネジメント二宮雄岳さん

『コミュニティ・オーガナイジング・やまなし』田村正人さん

④パブリック・ナラティブ・フェス

4人の方が新たな仲間を得るためのストーリー「パブリック・ナラティブ」を披露します!聴き手の皆さんには、プロジェクトにコミットするチャンスがあります。

※TEDのようなイメージです

『豊島子どもWAKUWAKUネットワーク』理事長 栗林知絵子さん

『ing!!』松川莉奈さん

『ソーシャルプロデューサーズ』笠井成樹さん

『Believe~私は知ってる~刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト』鎌田華乃子さん

《イベント概要》

■日時

2017年4月23日(日)

開場 13:00

開始 13:30

※途中入退場可

閉会 17:50

懇親会 18:10開始予定

■開催場所

首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/access.html

〒101−0021 東京都千代田区外神田1-18-13

秋葉原ダイビル12階

【アクセス】

JR山手線、京浜東北線、総武線「秋葉原駅」より徒歩1分

つくばエクスプレス「秋葉原駅」から徒歩2分

東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」から徒歩5分

東京メトロ日比谷線「末広町駅」から徒歩5分

■ 対象者

コミュニティ・オーガナイジングワークショップ参加者・参加予定者

社会問題の解決に関心のある方、草の根で活動を広げたい方

※NPOリーダー、市民活動のリーダー、企業のリーダー(企業規模や役職に関わらず)、行政担当者など

■参加費

<Peatixでの事前申込> https://goo.gl/RjtBck

学生 1500円 (25歳までの方とさせていただきます)

学生 2000円(25歳までの方とさせていただきます)

※注:事前申込で一定数の参加者が見込めた場合、当日申込は受付をしない可能性がございます。極力事前申込にご協力をお願いします。

■問合せ・連絡先

特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン

〒105-0004 東京都港区新橋4-24-10 アソルティ新橋502

E-mail: info [at] communityorganizing.jp

担当:松澤

■主催

特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン

*本事業は第4回西武街づくり活動助成金で実施しています。

2日間を通して築き上げた関係は、私たち久留米の未来へと、これからもきっと続いていくことでしょう。昨年9月に初めて開催した久留米でのワークショップ参加者から、今回コーチへと一歩踏み出した仲間がいるように、今回のワークショップからも是非また新たなチャレンジが誕生していくことを期待しています。

2日間を通して築き上げた関係は、私たち久留米の未来へと、これからもきっと続いていくことでしょう。昨年9月に初めて開催した久留米でのワークショップ参加者から、今回コーチへと一歩踏み出した仲間がいるように、今回のワークショップからも是非また新たなチャレンジが誕生していくことを期待しています。