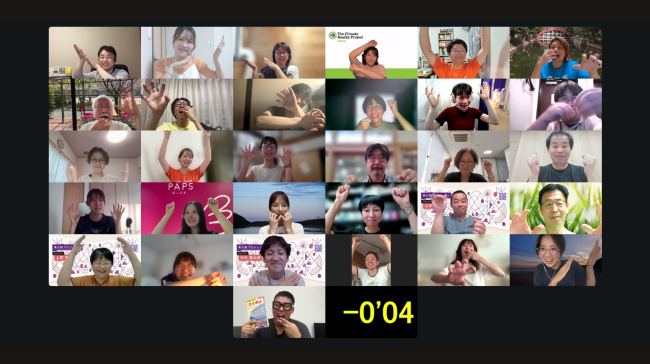

2025年7 月19日(土)、20日(日)に第13回目のオンラインワークショップを開催いたしました。市民団体、各種法人・組合、医療機関など、異なる背景を持つ様々な地域にお住まいの参加者19名と運営スタッフ14名が、コミュニティ・オーガナイジング(以下、CO)を学びました。

ワークショップのスタッフをやってみようと思った理由

初めてスタッフ側でテクニカルスタッフ(以下、テック)としてワークショップに参加しました。約1年前にワークショップに参加してから、学びを深める機会を掴みたいと思ってはいたものの、スタッフ側で参加できるほどの自信がありませんでした。しかし、声をかけていただき、参加者の皆さんのそばで学びが広がるところをまた見たいと感じ、挑戦しました。

そしてまさに、コミュニティ・オーガナイジング(以下、CO)が広がっていく瞬間を目にすることができ、COと人と人とが繋がって作るパワーの偉大さを感じました。

熱い思いがあふれる2日間

参加者の皆さんが、どの講義もメモを取りながらとても集中して聞かれていたことがとっても印象的でした。COを学んで、「きちんと自分の活動でも使いたい」「細部まで学びきりたい!」という、前のめりな熱い思いが伝わってきました。

事後アンケートからも「学びが多かったのはもちろん、知恵熱が出そうなくらい頭を使って、実践の場も沢山あり充実した2日間でした!」という感想を聞くことができました。みなさんが目をキラキラさせて、学びを沢山吸収している姿を見ることができて、心からうれしかったです!

演習はアウトプットであり、インプットでもある!

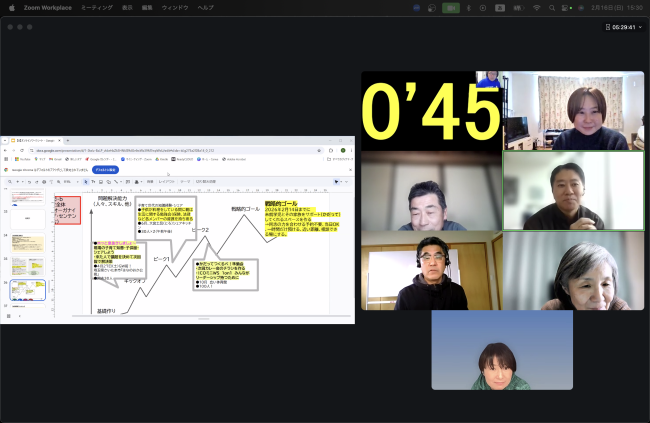

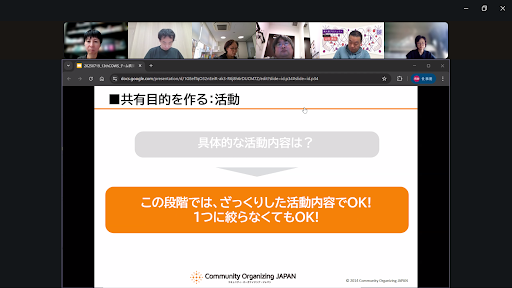

ワークショップに参加者としていたときは、学んだことをすぐにアウトプットしなければ、成功させなければ、と焦ってしまった場面が多かったように感じます。今回もチームごとに戦術を作っていく際には、発言が活発だった方も、悩んで止まってしまうような場面に何度か出会いました。

しかし、そのときにも頭の中では「どうすれば魅力的な人が集まるオーガナイジング・センテンスになるのだろう」「頑張ってよりよいものにしたい」と、もがきながら少しずつ意見を出していたのではないかなと思います。そんな皆さんから、チームでの演習・実践は、学びのアウトプットでもありながら学びを深める大事なインプットであると気づきました。

また、コーチのファシリテーションのもと、参加する方々の発言がきっかけとなって議論が深まる場面が多くありました。各チームが、徐々に一つのキャンペーンを作り上げていき、「ストーリー・オブ・アス(私たちの選択と価値観)」として語れる場面が積み重なっていきました。抜群のサポート体制の下、すぐに練習できることが、「ここは練習の場だから失敗してもいいんだよ」と伝えてくれます。

だからこそ、次につなげたい、自分の活動にも落とし込みたいと、学びが次々に繋がっていくのだと思いました。

みんなの思いが形になり、ワクワクが届く瞬間

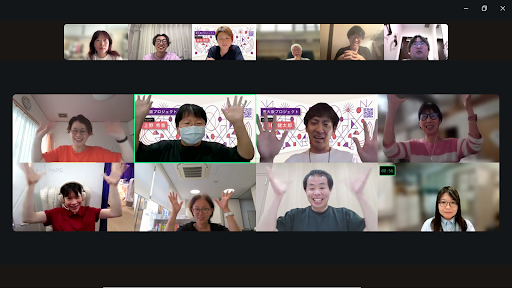

また、ワークショップのラストにパブリック・ナラティブを語る瞬間はこんなにもきらめくんだ!と再認識しました。チームを代表し、4名がパブリック・ナラティブをみんなの前で発表しました。

2日間の学びと想いを込めたパブリック・ナラティブをみんなの前で発表する場面のため、発表者の方々は緊張した面持ちでしたが、語った後は沢山の笑顔と拍手で包まれました。キックオフが実現したところを見てみたい!私も一緒にやりたい!ワクワクが届いてきた!と率直に思えるその瞬間は、このワークショップの醍醐味だなと気づかされました。

スタッフとして第13回ワークショップに参加できたことで、私も新しいチャレンジがしたいと思えるようになりました。もっともっと自分でCOを使えるようになって、コーチとしてキラキラ輝く瞬間を一緒に作りたい、より多くの人がCOを活用して自分がしたいことを実現していく瞬間に立ち会いたいと思いました。

レポート:金子真結(テック)